作者提供了一个独特的视角来观察明朝的历史,从各个角度来证明,明朝的体制决定了在当时的世界,这是个死局,没有人能从内部解救它。整体上是非常棒的一本书,看问题的角度比较新颖,看完后有不少收获。

1587年,是为万历十五年,表面上似乎是四海升平,无事可记,实际上我们的大明帝国却已经走到了它发展的尽头。在这个时候,皇帝的励精图治或者宴安耽乐,首辅的独裁或者调和,高级将领的富于创造或者习于苟安。文官的廉洁奉公或者贪污舞弊,思想家的极端进步或者绝对保守,最后的结果,都是无分善恶,统统不能在事业上取得有意义的发展,有的身败,有的名裂,还有的人身败而兼名裂。

书中所叙,不妨称为一个大失败的总记录。因为叙及的主要任务,他们或身败,或名裂,没有一个人功德圆满。即便是侧面提及的人物,也统统没有好结果。这种情形,断非个人的原因所得以解释,而是当日的制度已至山穷水尽,上自天子,下至庶民,无不成为牺牲品而遭殃受祸。

现代先进的国家,以商业的法律作高层机构及低层机构的联系。落后的国家以旧式农村的习惯及结构作为行政的基础。

明朝税赋低于20%,以总额而言,明朝的税赋与英国大体相符,以比例而言,比当时日本的50%比例要低不少。可知“民穷”的根本原因不在国家的赋税过重,在端在法律的腐败和政府的低能。国家的税率低,受惠者并非农民,只是鼓励了大小地主加重剥削以及官僚乡里额外加征。

如果军需税收总收总发,国内的交通通讯必然相应而有较大的进步,次之则银行业、保险业就会应客观的需要而产生,商业组织和法律也会有所发展。各地区既互通有无,以后就可以分工合作,各按其本地的特殊情况而发展其生产技术。西欧各国在14世纪已经朝着这一方向前进,日本在德川幕府末期,亦复如是。

明朝采取严格的中央集权,施政方针不着眼于提倡扶助先进的经济,以增益全国财富,而是保护落后的经济,以均衡的姿态维持王朝的安全。

货币是一种公众的制度,它把原来属于公众的权力授予私人。私人资本积累愈多,它操纵公众生活的权力也愈大。同时,商业资本又是工业资本先驱,商业有了充分的发展,工业的发展才能同样的增进。这是欧美资本主义发展的特征。中国的传统政治既无此组织能力,也绝不愿私人财富扩充至不易控制的地步,为王朝的安全之累。

商业资本作国家组织的基础,都是由小而大,从没有农业根底的国家逐渐传播到小有农业基础的国家,而更波及农业基础高的国家。

西方的民主与自由,以“市民特权”为基点,和日本的大名证券,授权于藏元的情形类似,所以改造比较容易。中国立国向来以贫农及小自耕农的经济立场作基础,农村内部复杂的情形不可爬疏。所以要经过很多流血惨剧,才能造成可以用数目字管理的形势。

本书指出道德并非万能,不能代替技术,尤不可代替法律,但是从没有说道德可以全部不要,只是道德的观点应当远大。凡能先用法律及技术解决的问题,不要先就扯上了一个道德问题。

本书论述万历,本在于说明皇帝的职位是一种应社会需要而产生的机构,而每一个皇帝又都是一个人。

皇帝是全国臣民无上权威的象征,他的许多行动也带有象征性,比如朝拜、祭祖等等各种仪式。

本朝治理天下,礼仪所起巨大的作用,已略如前述。皇帝以一人而君临天下,具有最高的权威,实因天意所归。天意必须通过亿万臣民的信念而体现出来。皇帝和他的大臣,经常以庄严美观的形式矩形各式各样的礼仪,又为巩固这种信念不可或缺。无数次的磕头加强了皇帝神圣不可侵犯的意义;而他亲自主持各种礼仪,更表明他也同样受上天的节制,即受传统的道德所节制。

从本朝创业之君开始,就形成了如下的一种观念,皇家的开支可以不受限制,官员们却只能在极度节俭的原则下生活。所以,本朝的官员、宦官的法定薪水都十分微薄。这种不公平的现象当然不能持久。

我们的帝国在体制上实施中央集权,其精神上的支柱为道德,管理的方法则依靠文牍。

我们这个帝国有一个特点:一项政策能否付诸实施,实施后或成或败,全看它与所有文官的共同习惯是否相安无忧,否则理论上的完美,仍不过是空中楼阁。这一帝国既无崇尚武功的趋向,也没有改造社会、提高生活程度的宏愿,它的宗旨,只是在于使大批人民不为饥荒所窘迫的低标准下以维持长治久安。

施政的要诀,仍不外以抽象的方针为主,以道德为一切事业的根据。朝廷最大的任务是促进文官之间的互相信赖与和谐。

国家为了解决问题而设立文官,但国家最大的问题也就是文官。

要消除文官中不愿公开的私欲是不可能的。因为整个社会都认为做官是一种发财的机会。

大多数文官觉得在似合法又似非法之间取得一部分额外收入,补助官俸的不足,以保持他们士大夫阶级的生活水准,与情操无损。另有相当数量的官员则声名狼藉,其搜刮自肥的劣迹令人愤慨。再有一部分极端人物则清高自负,比如海瑞。这三者的差别,也就是文官之间不能和谐的一大原因。

我们的政事,注重体制的安定,而不计较对一人一事的绝对公允。牺牲少数人,正是维持大局的办法。

张居正似乎永远是智慧的象征,他不开口则已,一开口就能揭出事情的要害,言辞简短准确,使人无可置疑。

张居正母子不明白也不可能明白这样一个事实:皇室的情谊不同于世俗,它不具有世俗友谊的那种由于互相关怀而产生的永久性。

张居正的根本错误在自信过度,不能谦虚谨慎,不肯对事实做必要的让步。

张居正的十年新政,其重点在改变文官机构的作风。这一文官制度受各种环境之累,做事缺乏条理。张居正力图振作,要求过于严厉,以至抗拒横生。

加强行政效率乃是一种手段,张居正的目的,在于国富兵强。

张居正用皇帝的名义责令各府各县把税收按照规定全部缴足,这一空前的压力为全部文官所终身不忘。张居正的做法和政府一贯所标榜的仁厚精神相悖,同时也和平素利用乡村缙绅所行“间接管制”的形式不符。张居正还忽视了文官集团的双重性格——有阴也有阳,虽称公仆,实系主人。

张居正以皇帝的名义发布了核实全国耕地的诏书,意图改革赋税,整理财政。这是张居正执政以来最有胆识的尝试,以他当时的权力和威望,如果不是因为突然去世,这一重大措施很可能获得成功。

张居正一心改弦更张,十年“专政”之后,各地税额并没有调整,地方政府仍然无法管理农村,官吏薪水之低依然如故。总之,张居正的维新不过是局部的整顿,而非体制上的变革。

张居正要求其他官员厉行节俭,,但是他却不能以身作则,这当然不能不贻人以口实。

平心而论,张居正对待一般文人,确实过于偏激而有失宽厚。

张居正要把自己的施政方针付之实现,必须在组织上作部分的调整和改革。而文官集团所奉行的原则,却是严守成宪和社会习惯,遏制个人的特长,以保持政府和社会的整体均衡。

以皇帝的身份向臣僚作长期消极的怠工,万历皇帝在历史上是一个空前绝后的例子。皇帝放弃职责并没有使政府陷于瘫痪,文官集团有它多年来形成的自动控制程序。

皇帝是一国之主,他应当尽心竭力以保持文官集团的平衡。针对文官的双重性格,需要给予物质上的报酬使他们乐于效劳,也要动员他们的精神力量,使他们根据伦理道德的观念尽忠国事。

皇帝的高于一切的、神秘的力量是传统所赋予,超过理智的范围,带有宗教性的色彩,这才使他成为决断人间的最大的权威。

本朝的司法制度极为简单,缺乏判决争端的根据。即使是技术上的问题送交御前请求决定,也要翻译成为道德问题,以至善或极恶的名义作出断语。

本朝不是以法律治理天下臣民,而是以“四书”中的伦理作为主宰。正因为这些原则为天下人所普遍承认,我们的帝国才在精神上有一套共同的纲领,才可以上下一心,长治久安。

多少年来,文官已经形成了一种强大的力量,强迫坐在宝座上的皇帝在处理政务时摒弃他个人的意志。皇帝没有办法抵御这种力量,因为他的权威产生于百官的俯伏跪拜之中。他实际上所能控制的则至为微薄。名义上他是天子,实际上他受制于廷臣。

在开国之初,政府厘定各种制度,其依据的原则是“四书”上的教条,认为官员们应当过简单朴素的生活是万古不磨的真理。从这种观念出发而组成的文官集团,是一个庞大无比的组织,在中央控制下既没有重点,也没有弹性,更谈不上具有随着形势发展而作调整的能力。各种技术力量,诸如交通通讯、分析统计、调查研究、控制金融、发展生产等等则更为缺乏。

一个具有高度行政效率的政府,具备体制上技术上的周密,则不致接二连三的在紧急情况下依赖于道德观念作救命的符篆。说得严重一点,后者已不是一种好现象,而是组织机构违反时代,不能在复杂的社会中推陈出新的结果。

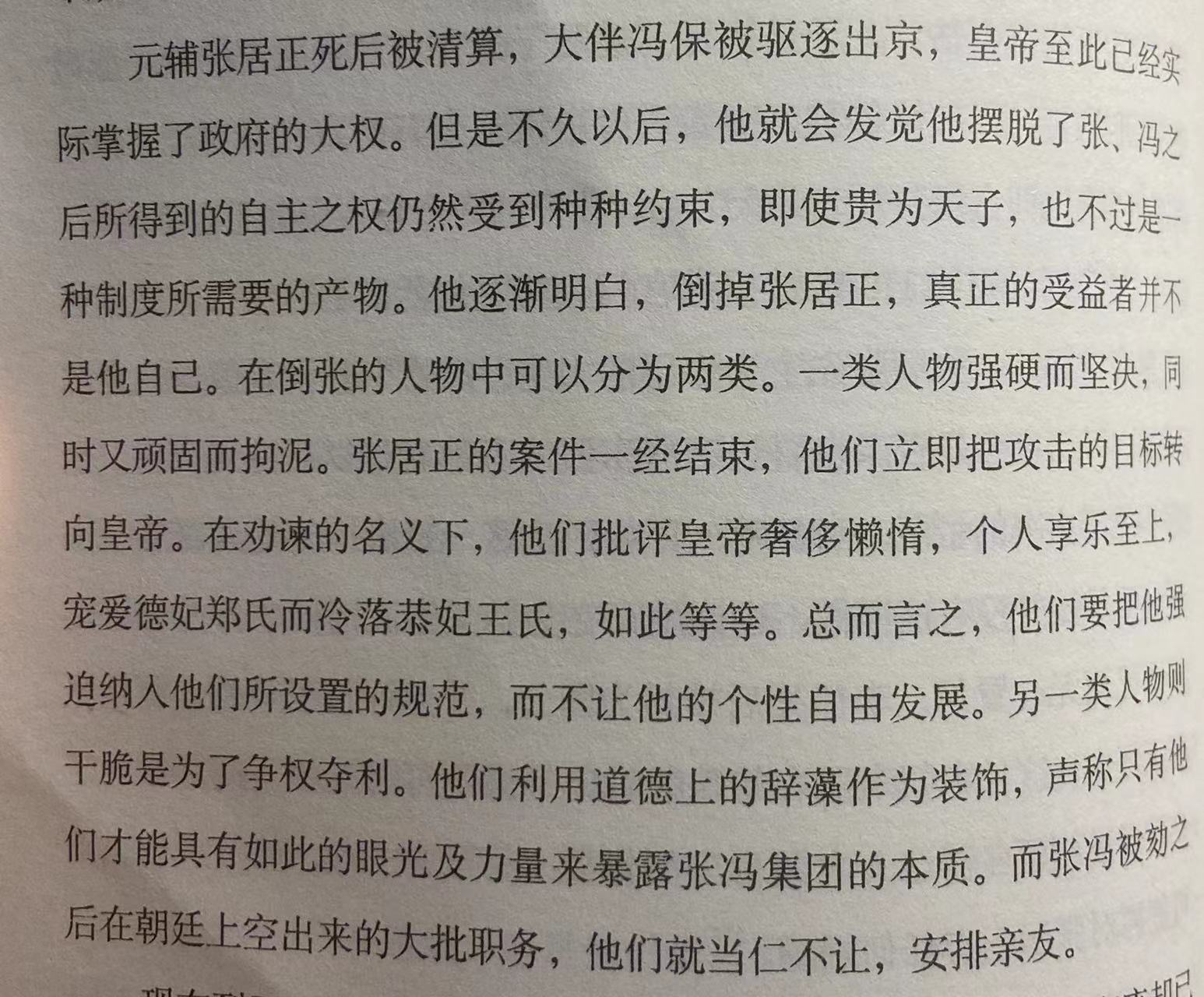

以张居正的精明干练,他没有能解决这个问题。他的十年首辅生涯,仅仅刚把问题看清楚。他的一套改革方法使文官们感受到极大的压力而不能成功,而且招致了死后的被清算。

在北京的两千多文官中间,存在着对伦理道德和对现实生活的不同态度,互相顾忌而又互相蔑视。

身为天子的万历,在另一种意义上讲,他不过是紫禁城中的一名囚徒。他的权力大多带有被动性。他可以把他不喜欢的文官革职查办,但是很难升迁拔擢他所喜欢的官员,以致没有一个人足以成为他的心腹。

大小臣僚期望皇帝以自己的德行而不是权力对国家作出贡献。

人们看的很清楚,慈圣皇太后之所以被隆重追悼,并不是因为她个人引起了如此广泛而深沉的哀思。她不过是一个形式上的代表,她的丧仪象征了全国臣民怀念慈母的养育之恩,也表现了他们对皇室的忠悃。不难想象,这些官员和夫人在号哭完毕以后回到家里,由于为这隆重的丧仪所感染,势必要对长辈更为孝敬,而全国的风俗乃更为淳厚。

百官之所以绝对服从皇帝,即使不说是有条件的,但也绝不是无目的的。君主专制本来就与文官制度相辅相成。但是说到底,文官的绝对服从也不是完全盲目和没有限度的。

皇帝的力量带有宗教色彩,其神秘之处,就在于可以使不合理的处置合理化。换言之,皇帝的处置纵然不能事事合理,但只要百官都能俯首虚心的接受,则不合理也就成为合理。

立储问题的目的在于使皇帝懂得皇位的继承乃是国本,必须取得众人的公认而不能凭一己的好恶作出不合传统的决定。

军事机构受文官控制不是没有理由的。边防需要作出全面计划和长久打算,动员的程度则既不可过低也不可过高。

和很多同僚不同,海瑞不能相信治国的根本大计是在上层悬挂一个抽象的、至美至善的道德标准,而责成下面的人在可能范围内照办,行不通就打折扣。而他的尊重法律,乃是按照规定的最高限度执行。他道一生体现了一个有教养的读书人服务于公众而牺牲自我的净胜,但这种精神的实际作用却至为微薄。

我们这个帝国在制度上长期存在的困难:以熟读诗书的文人治理农民,他们不可能改进这个司法制度,更谈不上保障人权。

洪武皇帝所推行的农村政策及一整套的措施,其最显著的后果是,在全国的广大农村中遏止了法制的成长发育,而以抽象的道德取代了法律。上自官僚下至村民,其判断是非的标准是“善”和“恶”,而不是“合法”或“非法”。

我们帝国缺乏有效的货币制度和商业法律,这两个问题不解决,高利贷就无法避免。

本朝法律的重点在于对农民的治理,是以很少有涉及商业的条文。

在我们这个古老的礼仪之邦里,绝大多数的农民实际上早被列为顽民愚氓,不在文化教养之内。

现代化的技术和古老的社会组织断然不能相容,要不是新的技术推动社会组织趋于精确和严密,要不就是松散的社会组织扼杀新的技术,二者必居其一。

俞大猷要求建立现代化的海军以拒敌于国门之外,作战的目的,则在消灭国际贸易,也和世界历史趋势相反。

在抗倭战争中战绩最为卓著的戚继光不是在理想上把事情做得至善至美的将领,而是最能适应环境以发挥它的天才的将领。他看清并适应了当时的政治,而把军事技术作为必要的辅助,这是当时的环境里唯一可以被允许的方案。

一个英勇的军人不一定同时就是廉洁的将领。

戚继光的复杂来自环境的复杂。写历史的人既知道戚继光是一代卓越的将领,一位极端刚毅果敢的军人,也是一位第一流的经理、组织家、工程建筑师和操典的作者,则自然就应当联想到假如他不精通政治间的奥妙,就绝不可能做好这么多的事情。

戚继光的天才,在于他看准了妥协之无法避免,而他的成功,也在于他善于在技术上调和各式各样的矛盾。妥协的原则,是让先进的部门后退,使之与落后的部门不至相距过远。在组织制度上没有办法,就在私人关系上寻找出路。

戚继光的长处,在于他没有把这些人事上的才能当成投机取巧和升官发财的本钱,而只是作为建立新军和保卫国家的手段。他深知一个将领只能在社会情况的允许之下才能使军事科学和军事技术在现实生活里发挥作用。他接受这样的现实,以尽其在我的精神把事情办好,同时也在可能的情况下使自己得到适当的享受。至于合法不合法,从他的政治眼光看来已无关宏旨。

戚继光的不幸遭遇是因为他在一镇中推行的整套措施业已在事实上打破了文官集团所力图保持的平衡。

几个世纪以后,对李贽的缺点,很少有人指斥为过激,而是被认为缺乏前后一致的完整性。他的学说破坏性强而建设性弱。他没有能创造一种思想体系去代替正统的教条,原因不在于他缺乏决心和能力,而在于当时的社会不具备接受改造的条件。和别的思想家一样,当他发现自己的学说没有付诸实施的可能,他就只好把它美术化或神秘化。

两千年前的孔孟之道,在过去曾经是领导和改造社会的力量,至此已成为限制创造的牢笼。